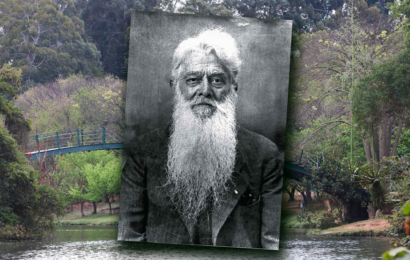

Imagem e conceitos preconcebidos que os brasileiros tĂȘm dos indĂgenas nĂŁo correspondem nem Ă cultura, nem Ă diversidade, nem Ă organização desses povos. Foto: Thiago Gomes/AgĂȘncia ParĂĄ

O ano era 2007. Um deputado mato-grossense ligado ao agronegĂłcio apresentava o projeto de Lei 490. Numa interpretação rasteira da Constituição Federal de 1988, o legislador defendia que a delimitação de qualquer reserva indĂgena deveria seguir uma âfotografiaâ do Brasil em 5 de outubro 1988 (data da entrada em vigor da Constituição).

Vamos esquecer a histĂłria. Vamos deixar de lado o passado. Vejamos:

Por volta de 1200, na regiĂŁo entre os rios Uruguai e o Alto Paraguai e Alto ParanĂĄ, começou a se formar o tronco guarani-kaiowĂĄ. As terras indĂgenas dos pĂŁi-taviterĂŁs e avĂĄ-katĂș correspondiam aos estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, norte do ParanĂĄ e parte do Paraguai. A população em 1500 estava em torno de 600 mil indĂgenas.

AtĂ© 1920, as civilizaçÔes indĂgenas da regiĂŁo viveram em paz e, praticamente, no mesmo territĂłrio. Foi a partir dessa Ă©poca, com a instalação da Matte Larangeira e depois, na dĂ©cada de 60, com o nascimento do agronegĂłcio na regiĂŁo Centro-Oeste, que as ĂĄreas indĂgenas sofreram uma redução brutal, com expulsĂ”es, ocupaçÔes de terras, assassinatos dos aborĂgenes — crimes cometidos pelos empresĂĄrios.

A invasĂŁo e a apropriação das terras indĂgenas, alĂ©m da regressĂŁo populacional, ocorreram duas dĂ©cadas antes da Constituição. Uma foto de 1988 nĂŁo mostraria jamais essa histĂłria bem recente de massacre. E, ao mesmo tempo, favoreceria o agronegĂłcio, as madeireiras, os garimpeiros.

Precisamos reconstituir a HistĂłria dos IndĂgenas no Brasil para entender melhor a questĂŁo. SĂŁo pontos cruciais da velha visĂŁo do âhomem branco e civilizadoâ em relação aos bĂĄrbaros indĂgenas: I) as origens dos humanos vindos do Norte entre 15 e 45 mil anos atrĂĄs; II) a destruição do paraĂso e as migraçÔes dos povos indĂgenas; III) a ideia equivocada de unidade dos povos e lĂnguas e, por Ășltimo, IV) o indĂgena aparecendo como senhor de sua HistĂłria, resistindo bravamente. Pretende-se ainda discutir outras informaçÔes, como o papel da cristandade nas sociedades indĂgenas (que, consciente ou inconscientemente, foi responsĂĄvel pela mortandade, pela guerra, pelas doenças ou pelo assimilacionismo).

Num caminho que vem desde 1500, dado pelo contato entre europeus e povos aborĂgines, encontramos aquele primeiro em busca das riquezas naturais (o pau-brasil, as drogas do sertĂŁo ou os metais preciosos); seguido pela caça Ă mĂŁo de obra indĂgena pelos bandeirantes; pelas invasĂŁo das terras dos autĂłctones e culminando com a exploração do subsolo dos povos formadores da nação. Ou seja, parece que assistimos a 523 anos de destruição de vidas, valores, riquezas, culturas e ouvimos o discurso oficial de que o indĂgena impede o desenvolvimento econĂŽmico do paĂs. Qual desenvolvimento, âcara-pĂĄlidaâ?

âO branco nĂŁo sabe o que Ă© natureza, o que Ă© rio, o que Ă© a ĂĄrvore, o que Ă© a montanha, o que Ă© o mar… Em vez de respeitar… destrĂłi, corta pedaço… jogam coisas, poluĂram o mar, os rios. VocĂȘ vai me dizer: o Ăndio tĂĄ falando mas Ă© selvagem; selvagem Ă© vocĂȘ, milhĂ”es de anos estudando e nunca aprendeu a ser civilizado. Pra que vocĂȘ estĂĄ estudando? Para destruir a natureza e no fim destruir a prĂłpria vida mesmo?â (JosĂ© Luiz, chefe Xavante. entrevista ao EstadĂŁo. 1999)

Antes de Cabral

Existem duas teorias principais sobre a ocupação da AmĂ©rica do Sul. A principal diz que uma passagem natural formou-se no estreito de Behring hĂĄ 15 mil anos e os povos asiĂĄticos foram ocupando o continente americano. A mais polĂȘmica fala dos povos polinĂ©sios navegando pela costa do continente e ocupando, fragmentariamente, a regiĂŁo. Outra questĂŁo bastante difĂcil de ser respondida Ă© quanto Ă população da AmĂ©rica na Ă©poca da Descoberta. Os demĂłgrafos calculam entre 25 a 80 milhĂ”es de habitantes para a AmĂ©rica (atualmente mais prĂłximo dos 60 milhĂ”es) e entre 1 a 8,5 milhĂ”es para o Brasil (aceita-se um nĂșmero atual em torno de 4 milhĂ”es).

Como a Europa na Ă©poca possuĂa entre 60 e 80 milhĂ”es de habitantes, assistimos a uma verdadeira colonização para despovoamento, fazendo com que alguns demĂłgrafos afirmem que nĂŁo houve âDescobrimentoâ e sim InvasĂŁo, genocĂdio e etnocĂdio.

Quando os portugueses aqui aportaram, existiam aproximadamente mil lĂnguas e quatro mil povos diferentes espalhados pelo territĂłrio que hoje corresponde ao Brasil. A HistĂłria, oficial ou nĂŁo, fez permanecer o mito de uma unidade linguĂstica e social entre os povos indĂgenas nas âTerras de Santa Cruzâ. A visĂŁo de unidade dividia os Ăndios em trĂȘs grupos bĂĄsicos: os tupi (ocupando o litoral); os guarani (em todo o interior, portanto boa parte deles sendo habitantes do ImpĂ©rio Espanhol) e os tapĂșya (literalmente, os inimigos do tupi).

Atualmente, restam cerca de 1.000 povos, divididos em quatro troncos linguĂsticos: tupi, macro-jĂȘ, aruĂĄk e karib. Troncos esses, subdivididos em famĂlias: o tronco tupi, por exemplo, tem 10 famĂlias que possuem vĂĄrias lĂnguas. Estas 10 famĂlias tupi formam 40 lĂnguas. AlĂ©m desses troncos linguĂsticos, encontramos vĂĄrios dialetos, alĂ©m das lĂnguas isoladas. Como percebemos, mesmo apĂłs cinco sĂ©culos de massacres e extermĂnio, a diversidade cultural e social indĂgena ainda Ă© grande no paĂs.

A Morte Ă espreita

Os indĂgenas morriam aos milhĂ”es na AmĂ©rica portuguesa e espanhola. Da população na AmĂ©rica portuguesa de cerca de quatro milhĂ”es Ă Ă©poca do descobrimento, sobraram pouco mais de 300 mil no ano 2000. Com o avanço da demarcação de terras e reservas indĂgenas, bem como as politicas indigenistas que levaram melhores condiçÔes sanitĂĄrias, atendimento mĂ©dico, vacinação em massa e uma proteção mais eficiente entre 1998 e 2016, houve uma rĂĄpida recuperação da população.

No censo de 2010 eram pouco mais de 800 mil descendentes dos habitantes originais e os dados preliminares do censo de 2022 apontam para mais de 1.600.000 indĂgenas no paĂs. Mesmo com esse crescimento de cinco vezes na população em 25 anos, a regressĂŁo Ă© de 60% comparado a 1500.

A dizimação dos povos indĂgenas teve vĂĄrios momentos e fatores. Primeiro foram as doenças. Catapora, varĂola, sarampo, difteria, sĂfilis e gripe que provocaram um dos maiores cataclismos biolĂłgicos da HistĂłria. Aqui os nativos morriam como moscas, e o contato das tribos com o colonizador nĂŁo se dava somente por meio da conquista, muitas doenças atingiam tribos distantes e isoladas, por meio de instrumentos trocados pelos Ăndios (como os machados, serras e facĂ”es do perĂodo do escambo). O que nos leva a concluir tambĂ©m que as tribos nĂŁo eram unidades isoladas, sem trocas como comumente se acredita. Essa rĂĄpida transmissĂŁo das doenças (mais veloz do que o homem) Ă© uma prova material do contato entre tribos distantes.

Assim, o que era para ser, no inĂcio, apenas uma forma de travar relaçÔes comerciais com o elemento indĂgena, por meio do escambo, transformou-se em conflito social quando se buscou implantar o sistema econĂŽmico, as crenças e valores dos europeus na nova terra. A cultura do invasor o levava a expandir reinos, amealhar riquezas e propagar a fĂ© onde estivesse. No Brasil, estas tarefas foram desempenhadas respectivamente por administradores, colonos e jesuĂtas, enviados para estes fins.

No anseio de submeter o nativo, cada qual via o indĂgena Ă sua maneira e segundo seu prĂłprio interesse. O colono queria suas terras, suas mulheres, suas coisas, tornĂĄ-los escravos e sujeitĂĄ-los Ă s formas mais cruĂ©is de dominação. O administrador colonial, por sua vez, tinha um comportamento ambĂguo: ora fazia vista grossa Ă s atrocidades cometidas pelos colonos, ora continha-lhes o Ămpeto, conforme fosse necessĂĄrio manter ou desfazer alianças para a conquista e conservação dos territĂłrios ocupados. O jesuĂta, neste processo, trabalhava a retaguarda: era o responsĂĄvel pela implantação de uma polĂtica continuada de destribalização, isto Ă©, sua ação junto aos nativos visava deliberadamente retirĂĄ-los de suas crenças e convicçÔes e colocĂĄ-los sob a tutela espiritual da Igreja.

O indĂgena, por seu turno, nĂŁo tinha muitas opçÔes. Quando resistia Ă conquista, tentando expulsar os invasores por meio da ação guerreira, defrontava-se com o poder superior das armas de fogo. Quando tentava acomodar-se ao branco, tornando-se seu âaliadoâ ou sujeitando-se Ă escravidĂŁo ou servidĂŁo, sucumbia Ă s doenças letais ou nĂŁo resistia aos trabalhos forçados, Ă fome e Ă destruição de sua cultura. Quando procurava evadir-se do contato com o branco, indo refugiar- se em ĂĄreas distantes no interior do paĂs, era logo alcançado por âentradasâ e âbandeirasâ dos paulistas.

Existem provas arqueolĂłgicas de que existiram dezenas de grupos indĂgenas nas vĂĄrzeas do Amazonas (calcula-se em 1,5 milhĂŁo de Ăndios na Ă©poca de Cabral). Dessa forma, podemos afirmar que a ideia preconcebida de agrupamentos pequenos, nĂŽmades (a maior parte das tribos amazĂŽnicas eram sedentĂĄrias, o nomadismo serviu como forma de fugir do extermĂnio) e âsociedades sem Estadoâ, pois a visĂŁo tradicional diz que as comunidades indĂgenas possuem uma sociedade no denominado âcomunismo primitivoâ, ou seja, nĂŁo hĂĄ Estado organizado, tudo Ă© de todos e existe uma divisĂŁo cooperativa dos trabalhos. As caracterĂsticas dessa sociedade sĂŁo mais prĂłximas da realidade. pois, ao contrĂĄrio de astecas, incas e maias, as civilizaçÔes da AmĂ©rica portuguesa possuĂam uma organização social mais aberta e menos centralizada.

SĂŁo mitos a serem quebrados. Havia no Brasil diversos agrupamentos populosos para os padrĂ”es da Ă©poca (mas nem tanto quanto a população dos impĂ©rios asteca e inca). Boa parte dessas civilizaçÔes desapareceram pela morte, pela fuga da escravidĂŁo, pela ganĂąncia e cobiça dos colonizadores causadora de sua fragmentação Ă©tnica. O mundo indĂgena de hoje, onde vemos uma AmazĂŽnia repleta de Ăndios em seu interior Ă© fruto da colonização predatĂłria e excludente dos direitos e liberdades dos povos originĂĄrios. A fragmentação Ă©tnica tambĂ©m conta atualmente com polĂticas governamentais a esse favor. Como prova, temos o caso do Parque Nacional do Xingu, onde encontramos diversos povos obrigados a viver num espaço delimitado pela Funai e nĂŁo pela histĂłria, como se todos ali pertencessem a um mesmo tronco Ă©tnico. Espaço esse constantemente ameaçado pelos interesses de garimpeiros, madeireiras, indĂșstrias quĂmicas, agronegĂłcio e governos conservadores, como aqueles que ganharam respaldo entre 2016 e 2022 no Brasil, o que significa na prĂĄtica o interesse no desaparecimento dos indĂgenas.

Os Desbravadores do Brasil

Os bandeirantes tiveram um papel importantĂssimo no extermĂnio dos Ăndios no Brasil. A busca de mĂŁo-de-obra escrava entre os ânegros da terraâ, como eram denominados os Ăndios durante os sĂ©culos XVII e XVIII, para alimentar a economia paulista, alĂ©m de eventualmente fornecer escravos para as Minas Gerais (sĂ©culo XVIII) e para o Nordeste, levou Ă morte dezenas de povos indĂgenas.

O famoso âdesbravamento dos sertĂ”esâ tratava-se, em verdade, de perseguiçÔes sistemĂĄticas aos agrupamentos indĂgenas que fugiam da escravidĂŁo ou do extermĂnio.

Outra polĂtica adotada pelos ancestrais dos paulistas foram as guerras entre tribos, estimuladas pelos bandeirantes na crença de se conseguir mais facilmente a mĂŁo de obra. Essa prĂĄtica mostrou-se desastrosa em termos populacionais e acabou alimentando a fragmentação das tribos.

Os bandeirantes contaram ainda com um aliado inconsciente: as missĂ”es jesuĂticas. As missĂ”es guaranĂticas chegaram a ter cerca de 200 mil Ăndios no inĂcio do sĂ©culo XVIII, tornando-se em presa fĂĄcil para a sanha dos âcaçadores de pedras e peçasâ. Essas missĂ”es tambĂ©m foram responsĂĄveis pela penetração mais rĂĄpida das doenças que dizimaram os povos indĂgenas, e um dos principais agentes da polĂtica de assimilacionismo (a polĂtica indigenista predominante no Brasil atĂ© os anos 50 defendia que os aborĂgenes deveriam assimilar os costumes do mundo âcivilizadoâ; uma piada de mau gosto e repleta de preconceito e ideais genocidas), no passado, como vimos anteriormente.

Existe um filme de Hector Babenco, âBrincando nos campos do senhorâ (“At the play in the fields of the lord”, 1991 â EUA/Bra), com Daryl Hanna, Tom Berenger e John Lithgow, o qual trata de importantes questĂ”es indĂgenas. Berenger Ă© um mercenĂĄrio Ă caça de ouro que acompanha missionĂĄrios calvinistas pelo interior da AmazĂŽnia. LĂĄ ele descobre que Ă© mestiço de Ăndios e acaba se embrenhando pelas florestas em busca de suas raĂzes. Uma volta repentina traz a gripe e a morte para a tribo, intensamente disputada pelos missionĂĄrios catĂłlico e calvinista.

Sociedades frias

O Ăndio Ă© considerado um povo sem HistĂłria, as “sociedades frias” no dizer dos etnĂłgrafos. Longe disso, percebemos as variadas formas de resistĂȘncia indĂgena. Fugas para o interior, recusa sistemĂĄtica ao trabalho escravo (confundida pelos preconceituosos como preguiça), saques de fazendas, os rituais antropofĂĄgicos dos tupinambĂĄs, revoltas indĂgenas (como a maior de todas, a Confederação dos Tamoios, que durou quase 10 anos; ou ainda a Revolta dos Cabanos no perĂodo Regencial), ou mesmo as resistĂȘncias culturais como a reinterpretação de mitos catĂłlicos na heresia da âSantidadeâ que grassou todo o sĂ©culo XVII e produziu uma religiosidade hĂbrida, que, ao mesmo tempo em que negava, incorporava valores da dominação colonial.

“Hoje ainda lhes desconhecemos a HistĂłria, por ouvimos falar, sem entender-lhe o sentido e o alcance, em sociedades ‘friasÂŽ, sem histĂłria, porque hĂĄ um tropo propriamente antropolĂłgico que Ă© chamado ÂŽpresente etnogrĂĄficoÂŽ, e porque nos agrada a ilusĂŁo de sociedades virgens, somos tentados a pensar que as sociedades indĂgenas de agora sĂŁo a imagem do que foi o Brasil prĂ©-Cabralino, e que , como dizia Varnhagen por razĂ”es diferentes, sua histĂłria se resume Ă sua etnografia, ou seja, o estudo descritivo de um ou de vĂĄrios aspectos sociais ou culturais de um povo ou grupo social. as sociedades indĂgenas nĂŁo teriam interesses histĂłricos, pois viveriam num estĂĄgio primitivo da humanidade, portanto a Ășnica coisa a se fazer seria descrever seus aspectos culturais e sociais como acreditava Varnhagen no sĂ©culo XIX, e muitos polĂticos hoje.

Sociedades frias sĂŁo aquelas que viveriam num estĂĄgio primitivo. resquĂcio de uma era de ouro. nĂŁo sĂŁo agentes de sua HistĂłria , porque nĂŁo teriam histĂłria, afinal sĂŁo povos que nĂŁo tĂȘm escrita, nĂŁo se organizam politicamente, nĂŁo interpretam a si mesmos. Claude LĂ©vi-Strauss achava que aqui havia encontrado o homem no ‘estado adĂąmico’.” ( Manuela Carneiro da Cunha. HistĂłria dos Ăndios no Brasil)

Longe de serem sociedades sem histĂłria, o que nĂłs assistimos durante os Ășltimos 523 anos foi uma tentativa constante dos indĂgenas em preservar sua cultura, sua sociedade e sua HistĂłria. A reinterpretação da cultura ocidental e âcivilizadaâ, a preservação de diversos povos e lĂnguas sĂŁo provas incontestes dessa afirmação. Veja esse relato do ritual da morte para os Bororo. A capacidade de interpretar esse acontecimento Ă© Ășnica, porĂ©m de uma riqueza prodigiosa, que pode nos ensinar muito mais do que as sociedades ditas âquentesâ.

âO cesto com os ossos Ă© agora como um corpo que, arrancado daquele grupo por forças naturais e sobrenaturais, Ă© recomposto de forma simbĂłlica. A morte de um indivĂduo implica a perda de um membro da sociedade dos vivos, que precisa reorganizar-se. Os Bororo fazem do funeral um momento de uniĂŁo, de encontro com outras aldeias, introdução dos jovens aos antigos ritos e, com isso, renovam seus valores culturais. Este Ă© o paradoxo dos Bororo, que veem na morte um momento crucial de renovação e recriação da vida.â (Sylvia Caiuby Novaes, antropĂłloga)

O século XX: a luta pelo subsolo

Primeiro o colonizador quis as riquezas naturais. Depois foi a vez dos prĂłprios Ăndios tornaram-se a riqueza cobiçada. O sĂ©culo XIX assistiu a uma intensa luta pela terra dos Ăndios, o que levou aos movimentos indigenistas neste sĂ©culo a lutar pela demarcação das terras indĂgenas, que na forma como foi definida em lei, acabou por inviabilizar e dividir mais ainda a vida de algumas tribos.

No histĂłrico dos movimentos indigenistas hĂĄ todo uma gama de entidades (oficiais ou nĂŁo) que foram criadas no intuito (nem sempre bom) de defender o interesse das civilizaçÔes indĂgenas. as mais importantes sĂŁo (ou foram): o SPI (Serviço de Proteção ao Ăndio), criado pelo Mal. Rondon em 1910; a Funai (Fundação Nacional do Ăndio), criada pelo governo militar em 1967; o Cimi (Conselho Indigenista MissionĂĄrio), criado pela igreja catĂłlica em 1972; UNI (UniĂŁo das NaçÔes IndĂgenas), criada pelo cacique TxukahamĂŁe-KayapĂł Raoni em 1979 e a Aliança dos Povos da Floresta, entre outros.

A partir do final dos anos 60 o governo militar e seu projeto de ocupação das fronteiras pela expansĂŁo econĂŽmica, transformou os povos indĂgenas em inimigos da soberania nacional, e que para muitos teria a intenção, inclusive, de roubar o Brasil dos brasileiros com a demarcação âinaceitĂĄvelâ de terras (no que o Projeto Calha Norte tentou combater), alĂ©m de fator de impedimento para o desenvolvimento econĂŽmico do paĂs.

Ao mesmo tempo em que a riqueza do subsolo amazĂŽnico passou a ser mais explorada, o Ăndio começou a ver sua vida ser colocada em risco novamente. Agora, alĂ©m de missionĂĄrios assimilacionistas, indĂșstrias madeireiras, indĂșstrias extrativas vegetais (borracha, drogas do sertĂŁo), indĂșstrias quĂmicas (atrĂĄs das patentes de princĂpios ativos fundamentais para o setor da biotecnologia, pertencente Ă nova economia), as civilizaçÔes indĂgenas encontram novos inimigos: os garimpeiros, as mineradoras, o agronegĂłcio e os governos conservadores. Como disse Renato Russo em sua mĂșsica “Que paĂs Ă© este?”: âVamos faturar um milhĂŁo, quando vendermos todos as almas de nossos Ăndios num leilĂŁo.â

A HistĂłria dos Ăndios no Brasil Ă© muito mais rica do que imaginamos, e tambĂ©m repleta de lacunas inexplicĂĄveis para um paĂs que celebrou pouco mais de cinco sĂ©culos. O desprezo pelos habitantes originais da terra Brasil Ă© um reflexo de um povo que nĂŁo preserva sua HistĂłria, nem sequer a assimila, apenas destrĂłi e procura esconder por debaixo do tapete, como o âsaudosoâ ex-ministro do Desporto e do Turismo, Rafael Greca, fez nas comemoraçÔes do 22 de Abril de 2000 ao mandar colocar calçÔes nos indĂgenas homens e camisas nas aborĂgenes mulheres para nĂŁo assustar os turistas durante a cerimĂŽnia oficial. A mesma que contou com cenas de brutalidade e destruição dos sĂmbolos indĂgenas, o que nada mais significa do que uma continuação de tudo o que vimos atĂ© hoje em relação ao Ăndio: assimilação ou morte.

Voltemos ao Marco Temporal. Quase 16 anos depois do lançamento do projeto de Lei, os deputados conservadores decidiram votar e a aprovar em primeiro turno a nova regra para a demarcação dos territĂłrios indĂgenas. O paĂs hoje possui cerca 900 terras ou reservas indĂgenas demarcadas ou em projeto de demarcação. Elas ocupam cerca de 1,12 milhĂ”es de km2, ou aproximadamente 11,3% do territĂłrio brasileiro. A AmazĂŽnia legal concentra quase 80% das ĂĄreas demarcadas, por isso a sanha do agronegĂłcio, madeireiras e mineradoras. O projeto estĂĄ em discussĂŁo no Senado e ao mesmo tempo tendo analisada sua constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal (STF).

Outro detalhe de suma importĂąncia sĂŁo as reservas indĂgenas, um santuĂĄrio de vida. Afinal nas terras brasileiras a taxa de devastação da AmazĂŽnia chega a 30%, enquanto que nas terras indĂgenas aproxima-se de 5%. A escolha se dĂĄ entre a barbĂĄrie predatĂłria e a civilização.

*Martinho Milani Ă© professor de HistĂłria, Filosofia e Geografia, doutor em HistĂłria EconĂŽmica e mestre em HistĂłria da Ăfrica pela USP. Cofundador e articulista do site de blogueiros independentes Terceira Margem