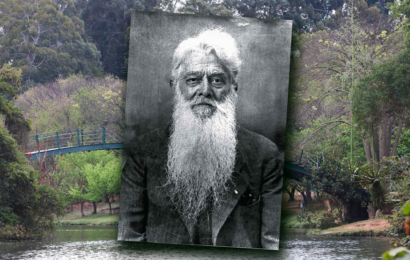

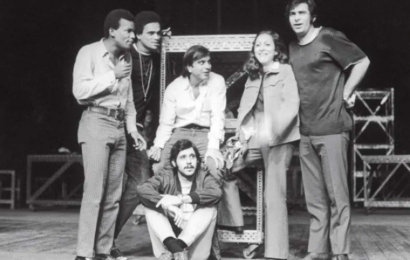

Cena de “The seven year itch”, o comichão dos sete anos que o cinema inventou e, como tantas outras mentiras, acabou virando “verdade”. Foto: reprodução

Vicent Van Gogh estava em depressão. Vivia na miséria e, num ato tresloucado, decepou a própria orelha.

Um navio espanhol atacou uma embarcação norte-americana em 1898 e a consequência foi a guerra entre Estados Unidos e Espanha que terminou com a independência cubana.

Os imperadores romanos viravam o polegar para baixo quando queriam que um gladiador matasse seu adversário na arena.

Getúlio deu o golpe do Estado Novo em 1937 ao denunciar a existência de um plano de invasão Soviética ao Brasil e a revolução socialista. Era o Plano Cohen.

Existem 12 constelações e cada uma deles aponta para o Sol numa linha da Terra por 30 dias. Foi assim que os babilônios desenvolveram a Astrologia.

Peter Minuit, comerciante holandês da Companhia das Índias Ocidentais, comprou a ilha de Manhattan dos índios Lenape por US$ 24 em 1626.

Todas as assertivas acima são falsas. Mentiras que pela intenção se tornaram verdades – quase absolutas –, nalguns casos.

Santo Agostinho escreveu: “Não há mentira, apesar do que se diz, sem intenção, desejo ou vontade de enganar. Tal intenção, que define a veracidade ou a mentira na ordem do dizer, do ato de dizer, permanece independente da verdade ou da falsidade do conteúdo, daquilo que é dito. A mentira depende do dizer e do querer-dizer, não do dito.”

Nietzsche em “Sobre a verdade e a mentira no campo extra moral” defendeu que as verdades são metáforas. A linguagem cria conceitos para definir as coisas e, com o tempo, tal conceito, por imposição, passa a ser utilizado como se existisse verdadeiramente. Ele derruba a crença na neutralidade da ciência e na busca da verdade. A verdade não existe.

Como a história de Manhattan. Os Lenape não viviam numa sociedade capitalista, não conheciam o dinheiro, muito menos a propriedade privada. Ninguém pode ser dono de um rio se meus antepassados vivem nele. Para os habitantes originais da ilha de Manhattan, o mais famoso dos cinco bairros de Nova York, o Hudson era apenas a água em seu ciclo de eterno retorno. Não se vende o que não existe. Não se impõe valor à natureza.

Aliás, é nessa ilha que se passa a história de “O pecado mora ao lado” (1955), de Billy Wilder. Mais: logo no início do filme há uma alusão a uma permanência histórica — os índios Lenore mandavam suas esposas rio abaixo no verão e se dedicavam a viver em festas dionisíacas, como se os conceitos de monogamia, férias e divisão do trabalho já existissem entre os indígenas.

Na comédia, Richard Sherman (Tom Ewell) faz um chefe de família em crise de consciência e com sentimentos confusos. A história se passa num verão nova-iorquino dos anos 50, em que a maioria das mulheres não ocupavam o mercado de trabalho. A sátira mostra a libertação dos homens, que por semanas ficavam livres de esposas e filhos, os quais eram mandados para algum sítio distante, longe da metrópole. Contra o bucolismo da zona rural, a depravação e a perdição da cidade.

Sherman trabalha numa editora de livros baratos de banca. Aquelas histórias de triângulo amoroso com final feliz que são vendidas em bancas de jornais por cinco reais.

A definição de homens divididos entre seguir o rebanho e buscar os prazeres da carne nas férias ou comportar-se segundo as regras conservadoras aparecem num diálogo em que Sherman tenta fugir do trabalho e do pecado por duas semanas. Eis que o chefe lhe sugere publicar um livro antigo que seria um sucesso, “O retrato de Dorian Grey”, de Oscar Wilde (tema de nosso artigo sobre o narcisismo — leia aqui).

A fala do editor-chefe é uma pancada:

— Dorian Grey é atualíssimo! Sexo, perversão, uma vida em luxúria e por fora essa imagem falsa de bom moço que você carrega, Sherman…

A imaginação fértil de Sherman é outro ponto forte do filme. São mulheres que se apaixonam perdidamente por ele, são conversas com a esposa Ellen que está no sítio, mas dialoga com o protagonista como se estivesse ainda em casa. Sherman imagina a esposa o traindo com um escritor vigoroso e bonitão, Scott Mackenzie. A mente derretendo em desespero constrói fantasias com o encanador, com a colega de trabalho e, claro, com a “mulher” (Marilyn Monroe). Se vê destruído em sua honra em cadeia nacional. É hilário ver um homem medíocre e inexpressivo viver fantasias de histórias dos grandes best-sellers. A verdade é apenas uma questão de linguagem, como diria Nietzsche.

Tudo se aprofunda quando Sherman atende a campainha do pequeno prédio de três andares em que mora e conhece a “mulher”. O maior mito feminino da história do cinema. A mulher que inventou o conceito de sex symbol. A primeira capa da Playboy americana, Marilyn Monroe.

Sherman andava atormentado porque todos os homens à sua volta estavam caindo em tentação, menos ele. Até chegar a moça de 22 anos, solteira e irresistível, para morar no andar de cima (e não ao lado, como o tradutor que inventou o nome do filme no Brasil colocou). Ela seduz e se deixa seduzir. Provoca Sherman com olhares, falas e gestos. Como aparecer nua (mas semiencoberta pelas plantas), no parapeito da varanda de cima e comentar que deixava as lingeries no refrigerador para esfriar o intenso calor que sentia. A “mulher”, ao descobrir que Sherman possui ar-condicionado em todos os cômodos do andar debaixo, lhe impõe que iria dormir todo o verão na casa do incrédulo homem de meia idade (pasmem, com 38 anos um homem na época era considerado um velho). Para desespero de Sherman, o apartamento antigamente era um dúplex e a “mulher” desce num pijama acetinado e deslumbrante, numa cena que parece ter saído da imaginação do protagonista.

Rachmaninoff, em seu concerto para piano número 2, dá o tom exato da trilha sonora, com um início intenso e aterrorizante e suaves melodias em outros momentos. Sherman o utiliza para seduzir a mulher, mas acaba sendo engolido pelas notas musicais e os olhares da “mulher”. Aliás, outra brincadeira do filme é nunca dar um nome para Marilyn Monroe. Ela só é citada como a “mulher”. Mas, quase ao final, num conflito com o senhorio do prédio, surge a fala do intrometido zelador para Sherman:

— Vai me dizer o quê? Que a sua mulher é Marilyn Monroe…

O filme tem uma das cenas mais sexys de Hollywood. Ao sair do cinema, Sherman e a “mulher” passam pelo respiradouro do metrô de Nova York. A saia branca se levanta, Marilyn Monroe segura-a duas vezes, imagem que mistura um prazer sensual com um alívio vindo do vento gelado para combater o verão da cidade.

O voyeurismo da imagem é tal que criou-se o mito da calcinha de Marilyn Monroe, que nunca é vista. Mais uma mentirinha que ficou mais verdadeira do que o real. Existe uma polêmica estátua de oito metros com a calcinha à mostra em Palm Springs, Califórnia.

Todavia, a passagem mais importante do filme é aquela em que Sherman lê o terceiro capítulo de um manuscrito enfadonho de um psiquiatra. Ali aparece a “tese” do Seven Years Itch (coceira dos sete anos), o nome original do filme e da peça em que foi baseado.

Segundo a leitura de Sherman, 84,6% dos casamentos norte-americanos passavam por uma crise quando completavam sete anos. Com direito a coceiras e outros tiques nervosos. Bingo! Sherman encontrara a justificativa para a traição a Ellen. A culpa não era da permissividade dele, da monogamia forçada imposta pelos padrões rígidos de um casamento nos anos 50, muito menos pela presença de uma mulher maravilhosa e livre em seu apartamento. A culpa era de um distúrbio mental coletivo, com direito a uma sessão de psiquiatria relâmpago com o autor do estudo. Sherman estava livre da tentação. Polegar enfiado na outra mão em forma de punho, como nas arenas romanas.

A história se faz também com mentiras, algumas terríveis, como a do falso plano Cohen de Getúlio e a invenção da notícia por William Randolph Hearst que causou a guerra de 1898, outras singelas, como a exclusão da décima terceira constelação pelos babilônios.

Imaginem uma senhora de 70 e poucos anos, semiletrada, que jamais teve paciência para assistir um filme. Nascida poucos anos antes do filme de Wilder no interiorzão do Nordeste. Uma mulher de fibra que sustentou três filhos praticamente sozinha em São Paulo, trabalhando 50 anos como doméstica. Trata-se de minha sogra. Semana passada, preocupada com as brigas e desentendimentos do casal formado por mim e sua filha, ela me perguntou:

– Quantos anos vocês dois estão casados?

– Sete, respondi.

– É isso! Você nunca ouviu falar da crise dos sete anos que pode acabar com os casamentos?

Naquele momento eu tive mais uma prova de que a verdade não existe para a História. Que não devemos impor o que é verdadeiro. A narrativa do passado é construída por meio da linguagem. Que, vez ou outra, nasceu de uma mentira. Mas, pela permanência, tornou-se a descrição do ato como ele teria acontecido.

Ou alguém acreditaria se eu dissesse que foi Gauguin, que enciumado pela genialidade do amigo Van Gogh, decepou sua orelha com uma espada?

*Martinho Milani é professor de História, Filosofia e Geografia, doutor em História Econômica e mestre em História da África pela USP. Cofundador e articulista do site de blogueiros independentes Terceira Margem